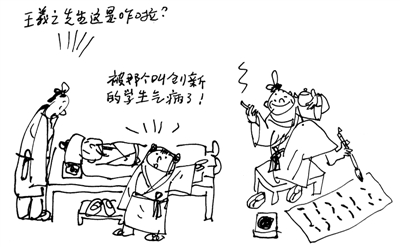

漫畫 徐鵬飛 要做到好的繼承和創新,關鍵是要厘清具體的文化形態在產生、發展過程中與當時人們的生產生活相適應的因果邏輯,然后從中找到至今依然生效的內在規律性 傳統文化的繼承和創新,已是老話題,但由于種種原因,對于如何繼承、如何創新等問題,人們依然眾說紛紜、爭論不休,或陷入無效的泛泛之談,或在理論和實踐上相互齟齬。很大程度上,這跟我們對傳統認識不清有關系。 傳統是什么?傳統是人類過往經驗的總和,是理論與實踐的辯證統一。某種意義上講,它是一種自然的文化選擇,是人類在不同地域環境、在生產生活當中形成的觀念、習慣、技能和經驗。比如胡服騎射,人為了能騎馬打仗,改長裙為褲子;比如琵琶被引進中原后,從放在駝背上橫彈改為抱彈;比如江南水質好,人們愛茶的清香,北方水質差,于是多喝花茶,等等。一個時代的人文風俗、審美習慣也因時而異。且不說唐詩、宋詞、元曲到明清小說的變遷,單說戲曲,也有“花雅之爭”。昆曲被傳統文人士大夫發展到極雅的階段,卻因市井階層崛起、社會審美風尚轉變而被“花部”戲曲打敗。傳統被繼承,又隨時代而發展,這是常態。 傳統之所以為傳統,因其變遷發展始終內蘊著常與恒。從唐詩、宋詞到元曲,它們的句式、長短不一樣了,這是變,是風尚;但押韻、平仄的規范,辭藻中的典故,那種與《詩經》《楚辭》一脈相承的現實主義和浪漫主義氣質,卻是不變的。中國的書法,篆隸楷行草,字體不一,這是變;可幾千年發展下來,書法始終講究筆法、氣韻。再如傳統戲曲的歌舞特性,其寫意的、程式化的表演,在雅部、花部變遷的不同劇種中,美學精神一脈相承。這是什么緣故呢?因為特定地域的生產生活環境相對穩定,人們的文化心理習慣變化不大;即使因時而變,他們也往往先在具體的文化表現形態上一點一滴地累積,然后才可能到精神層面,最終移風易俗。歷史地理環境的差異,造成了豐富多彩的文化景觀。作為文化多樣性發展和存續的脈絡,傳統成為備受重視、尊重和維護的文明經驗,原因即在于此。 最近有學者提出了“精神的傳承比技藝的傳承更重要”的觀點,很值得思考。這提醒我們,傳統是有層次的,有外在形態和內在規律。傳承技藝很重要,把握其內在規律性也十分關鍵。但是否行得通,依然可疑。比如漢字的形音義,離開了哪一樣,都不再是漢字。戲曲里的程式和歌舞,很多時候形式本身就是內容,技藝不傳,精神安附?中國傳統的文藝樣式,很多都帶有類似的特點。這也可以說是我們傳統內在規律性的一種,就像我們講“氣韻”“意境”“品格”“風骨”的傳統美學語境,簡單的二分法并不適用。或許,出于言說的方便、策略的考量,如此二分有助于理清頭緒;但需要警惕的是,“傳承精神”很容易變成空話和借口,過度強調反而容易失去“傳承技藝”的壓力和動力,最終使精神消弭于無形。 一般情況下,我們直接面對的往往是具體的文化表現形態,比如戲曲、民族音樂、書法、國畫、民間工藝等。如果說傳統存續發展的生產生活環境是河流的地勢,不同的藝術樣式是它在不同時期、不同地域的表現形態,那么它內在的規律性就是流動的、無常形的水。這內在的規律性是什么呢?古典詩詞的押韻、平仄,戲曲的歌舞寫意,書法的筆法、墨色,民族音樂的五音十二律呂(區別于西方音樂的十二平均律),等等。我們講究的“氣韻”“意境”“品格”“風骨”等,顯然也是這種規律性的組成部分。談到規律性,最后往往是哲學的范疇。如果古典詩詞、傳統戲曲、書法和民族音樂的規律性,在審美上體現了我們民族的文化心理特點,它們顯然與中國的傳統哲學也是相通的。這哲學是什么呢?是和諧,是和而不同,是上善若水,是蘊藉于美學、哲學表述中的精氣神。可以說,這才是傳統之河上最生動奔騰、生生不息的大美之水。 關于繼承和創新的具體方式,當下有一種焦灼的情緒,爭論很多,共識很少,其實大可不必。必須認識到,繼承永遠是面對傳統的,創新卻是風尚的選擇;繼承是為保證文化發展的延續性、統一性,創新則是拓展,然后淘濾出優秀成果,再積淀為傳統。它們不可偏廢,是自然常態。要做到好的繼承和創新,關鍵是要厘清具體的文化形態在產生、發展過程中與當時人們的生產生活相適應的因果邏輯,然后從中找到至今依然生效的內在規律性。按照規律辦事,不拘泥于形式,不草率地用西方的標準來評估衡量,不簡單地用二分法或對立的觀念去梳理,繼承和創新才不至于出偏差、做錯事,同時也能與時俱進,發出時代新聲,表達時代情懷。 當代文化建設中,傳承與創新是一個實踐問題,也是一個焦點理論話題。有人提出“精神的傳承比技藝的傳承更重要”,這一論斷是否抓住了關鍵?期待大家充分討論,見仁見智。(鄭榮健) |

- 上一篇:

已是第一篇

- 下一篇:

-

用更多責任維護好公眾的平安快樂

已是最后一篇

-

用更多責任維護好公眾的平安快樂