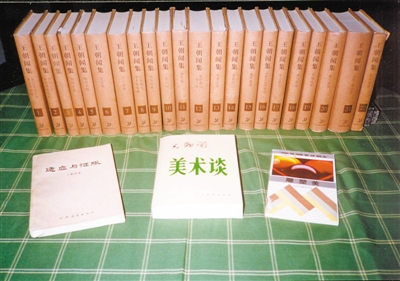

1998年河北教育出版社出版的22卷本《王朝聞集》,以及王朝聞其他著作。

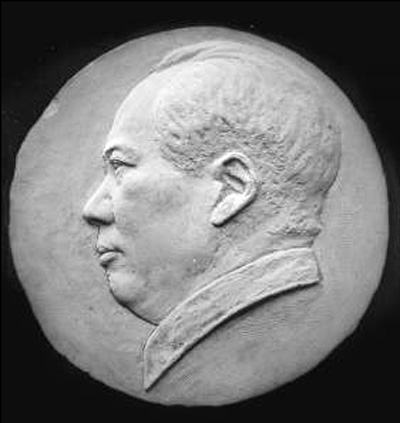

王朝聞創作的《毛澤東選集》封面浮雕。

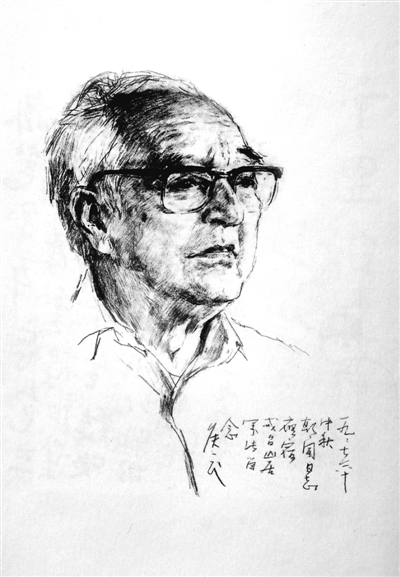

1997年,侯一民為王朝聞所作速寫。

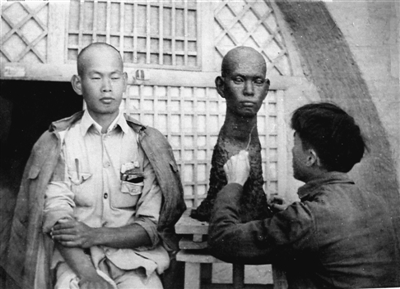

1941年,王朝聞在延安魯藝美術系進行雕塑寫生。(吳本立 攝)

王朝聞是中國20世紀杰出的文藝理論家、美學家、雕塑家和藝術教育家,是新中國馬克思主義文藝理論和美學的開拓者和奠基人之一。在22卷本的《王朝聞集》中,他留下了獨具特色的美學思想,以及與20世紀后半葉中國文藝息息相關的文藝理論與文藝批評。今天,重讀王朝聞的著作,更見出其文藝批評的鮮明特點。

辯證:思想的深化

王朝聞早年從事藝術創作。藝術實踐的體驗和經歷不僅決定了他日后形成的美學思想具有“發于感悟”的鮮明風格,也影響了他由欣賞切入、同創作者心心相通、鞭辟入里又深入淺出的藝術批評的形成。

新中國成立后,王朝聞從藝術創作轉入文藝評論,直到“文革”前大約17年間,出版了《新藝術創作論》《新藝術論集》《面向生活》《一以當十》等6部文集,均是針對各個時期藝術創作問題所寫的評論和發表的演講。它們曾影響了美術、文學、戲曲等文藝領域的幾代人。

王朝聞在這一時期評論的主要指向,是以創作為中心的藝術規律問題以及藝術欣賞問題,他反復闡述的觀點有反對藝術風格的一般化、簡單化和單純模仿,強調面向生活和創作中的想象等。他提倡“喜聞樂見”的文藝作品,實際上是他對藝術美的追求和探尋,是對新中國現實主義文藝理論和馬克思主義美學的思考和建構。由于他擔任中國美術家協會領導職務,并負責《美術》期刊工作,所以他不是作為一個書齋里的學者對“純理論”進行抽象思辨,而是以飽滿的熱情和機智活躍的思考,揮動著批評的如椽之筆,同生氣勃勃的社會主義新中國文藝一同前行。他密切關注著文藝創作及理論的現狀和動向,以敏銳的感受和體察,及時作出判斷,實事求是地提出自己的藝術見解和主張。他的文藝批評具有鮮明的現實性和針對性,這種緊密聯系實際的學風在不同時期有不同的體現,成為他藝術批評的一個重要特點。

王朝聞文藝批評和美學理論從一開始就顯示出突出的辯證精神,從他“文革”前的一系列著作中,可以看到這種辯證思想也在不斷深化。例如,在早期論述藝術與生活的關系時,他一方面提出:“對于生活的感受和理解,是決定作品內容好壞的重要條件,也是發展技巧的重要條件。”“畫家不論如何富于創造力,總不是呼風喚雨的神仙,不是點石成金的術士。沒有生活經驗作為創造的資本,任何優異的天賦都是騙人的鬼話”。另一方面,又強調藝術形象應以“不全之全”達到“一以當十”的效果。可以看到,辯證法作為一種研究方法,使王朝聞藝術批評理論和美學思想朝著更加深刻、豐富,也更為辯證和全面的方向發展,形成他文藝批評的又一個顯著特點。

欣賞:創造的繼續

在新中國成立至“文革”前的這一時期,王朝聞不但把藝術創作規律作為藝術批評及理論研究的重點,還開始重視藝術欣賞問題。他在1957年寫的《再談齊白石的畫》一文中,就提出了所謂欣賞,是觀眾進行“再創造”的心理活動的論述。翌年,在《欣賞,再創造》一文中對“欣賞”作了進一步的論述。他分析了藝術欣賞就是欣賞者的審美心理活動使作品得到豐富的過程——每個欣賞者都有不同的生活經驗、情緒記憶,當他們進行想象和聯想的時候,雖然不脫離作品所描寫的基本特征,在某些方面卻可能有很大出入,正所謂“有一千個讀者就有一千個哈姆雷特”。

中國傳統美學中雖有“詩無達詁”之說,但像王朝聞從審美活動的角度去研究,明確地提出欣賞是創造的繼續,在國內還是最早的。20世紀60年代末、70年代初,德國興起了“接受美學”,隨后在美國出現所謂“讀者反映批評理論”及“主觀批評”理論,開始把接受者引進藝術本體的研究領域。

“文革”期間,不僅藝術創作難以真正地“百花齊放”,藝術理論和批評更是不可以越雷池一步。王朝聞一度感到藝術評論處在夾縫中的艱難,但他憑著對藝術的敏感和深入思考,既沒有也絕不在某種時風下人云亦云,乃至推波助瀾。他采取了迂回策略,談藝術作品的魅力,談藝術創作規律和表現技巧,談藝術欣賞的美學。“文革”一結束,他的三卷本文藝論集立即出版,為新時期文藝界的撥亂反正起到了積極作用。

1978年,經歷了人生險阻和歷練的王朝聞已年屆古稀,他的人生和學術也進入“隨心所欲不逾矩”的境界。其理論研究也發生了轉變:研究范圍從藝術延伸到社會、自然、人生的許多方面;研究中心由藝術美轉為審美活動和審美關系,尤其集中于審美心理活動;研究目的從創造“喜聞樂見”的藝術作品,轉移、擴展為“創造善于鑒別美丑的大眾”,這些也成為他藝術批評的特點。

批評:現實的關注

“文革”之后,王朝聞對社會現實有了更深刻的認識,對審美對象的社會意義的發掘也更為深刻,對人(包括作品中的人和現實中的人)的審美心理揭示得更加細微。

王朝聞文藝評論的現實性,也由前一時期對藝術現狀的關注,轉向對社會現實生活的關注。他所熱情頌揚和培植的,不再僅僅是為人民所“喜聞樂見”的藝術作品,還有包含真和善在內的高尚的審美趣味和審美情操,他反對生活中假惡丑的事物和低俗的趣味。在《審美心態》一書中,他指出審美趣味有高尚與低級、豐富與簡單、深沉與浮淺的差別,但是并不是所有的人在生活中都能正確理解,“某些討好觀眾的硬滑稽,某些把肉麻當有趣的現象,某些為了迎合低級趣味,也就是喪失了自尊同時意味著不尊重觀眾的現象,以及在美化舞臺、美化城市、美化服裝、美化刊物……方面所出現的某些令人哭笑不得的現象,表明這種美化意味著丑化”,而“藝術所反映的偽裝的美大量存在,實際生活里的丑并不那么容易識別。甚至存在著以權謀私,貪欲和虛榮的丑被別人當作有才能的表現(說他‘真份兒’),引得起別人的贊賞和效尤”。王朝聞提出,必須培養和提高人民的審美鑒賞力,使其具有更高尚的情趣和品格。

隨著王朝聞對“審美心態”研究的深入,在他的藝術評論中“接受美學”的特點更為顯著。這首先表現在他的藝術批評是“發于感悟”的。可以說,很少有人能像王朝聞那樣諳熟繪畫、雕塑、工藝美術、民間藝術、戲劇曲藝等諸多門類,并且對每一門藝術都充滿了探索的濃厚興趣。王朝聞具有超乎常人的審美敏感,而且能夠在欣賞中生發出精辟而獨到的藝術見解。他的藝術評論不是從概念到概念的推演,更不靠引文連綴的支撐,而是從切身感受出發,從一些現實的、具體的、特殊的現象分析入手,像說書人之于聽眾那樣,交談般地把讀者引進自覺、非盲從的理論的、抽象的評述之中。

王朝聞在分析藝術作品以及對藝術欣賞時,都是結合接受者的審美心理活動來進行的。他認為,一切形式美和人們的理想與愿望有關,同時,它也是一種特殊的心理形態的反映,而且它的社會作用與人們的感覺經驗密切聯系。觀眾“是結合著自己對生活的評價來接受的,而不是盲目的簡單的‘收到’”。觀眾不只是藝術的欣賞者,也是“裁判者”,觀眾也參與創作。這種對于接受大眾的尊重同其對社會現實的深切關注是一致的,它們是王朝聞藝術批評及其美學思想研究的指向和歸宿。

今天,重讀王朝聞,其文藝批評的鮮明特點令我們深思:因通曉多種藝術形式而對于藝術創作切中肯綮的見解;對于審美心理深入透辟的解析和以受眾為本的批評意識;充滿機智辯證的思考方法及平易、親和、時有詼諧的表述方式;特別是從呼喚“喜聞樂見”的文藝作品到“創造善于鑒別美丑的大眾”,其中所反映出的對于社會現實深切關注的批評指向和歸宿,對于當今藝術批評來說,不正是所需要而又所缺乏的嗎?王朝聞創立了基于審美而極具辯證精神,能夠激發正能量的藝術批評范式和批評理論。在開創中國文藝繁榮新局面的今天,他的理論和精神應該得到繼承和發揚。(鄧福星)

- 上一篇:

已是第一篇

- 下一篇:

-

低俗用語 且慢包容

已是最后一篇

-

低俗用語 且慢包容